第13回『建築と仏像のさまよい紀行』

中宮寺半跏思惟像(寺伝如意輪観音)

所在地 奈良県

拝観した建物 中宮寺 東京国立博物館

仏像 国宝中宮寺半跏思惟像(寺伝如意輪観音)

飛鳥時代(7世紀) 木造(くすのき)彩色

中宮寺本堂

今回のさまよい紀行は、中宮寺半跏思惟像(寺伝如意輪観音)について書きます。

さて、みなさんにとって一番好きな仏像はどこの仏像ですか。私は最初に頭に浮かぶのが中宮寺の菩薩像です。

今まで、12回の『建築と仏像のさまよい紀行』を書きましたが、仏像をメインテーマには書いていませんでした。それというのも、仏像は写真撮影ができないため、私の稚拙な文章では、読んでいただく人に、「ありよう」を伝えることができないためあきらめていました。拝観して感動した仏像はたくさんありますが、目の前の美しさを伝えられないもどかしさは、紀行文を書くたびに痛感しています。

そういう意味では、視覚にうったえる写真はとても雄弁です。そしてそれ以上に、実物を観たときの感動はさらに大きいものがあります。そのときの空気、その香り、その温度、その風景の中にある仏像を目の当たりにしたときの感動は、言葉では語りつくせない崇高なものがあります。

美しさには、人それぞれの感じ方があると思います。だからこそ、素直に自分が感じた想いを共有できればそれはすばらしいことだと思います。もちろん共有できなくても、価値観を他人に押し付けず、感じたことを楽しく話し合えたらいいなあと思います。

紀行文を書き始めて1年になりますが、読者の方と話をする機会がとても増えました。これからも勝手気ままに書きますのでよろしくお願いいたします。もし、紀行文を読んでいただき、それがきっかけで建築や仏像を拝観していただければさいわいです。

さて、前書きが長くなりましたが、最近とても衝撃的な出来事があったので、中宮寺を「さまよった」時のことを書きます。

現在の中宮寺は、門跡の尼寺として法隆寺のかたわらにひっそりとあります。

斑鳩の地には、法隆寺をはじめ法起寺、法輪寺など、聖徳太子ゆかりの古寺がたくさんあります。そして、聖徳太子の母親の穴穂部間人皇后(あなほべのはしひとこうごう)のために聖徳太子が建てたといわれる中宮寺があります。現在の所在地は東院伽藍夢殿伝法堂のさらに奥にありますが、創建当時は、現在の地よりさらに東側にあって、四天王寺式の大きな伽藍を持っていたようです。

奈良時代の遺構である伝法堂を右手に見ながら、半跏思惟像の写真が貼ってある入り口をくぐると境内の中央に、昭和時代に吉田五十八が設計した本堂が見えてきます。本堂入り口まで歩いてゆくと隣接する夢殿の印象的な宝珠が見え隠れします。本堂は前面に池を配置し、鶴が翼を広げて飛び立つように優雅に建っています。女性的な菩薩像を安置する本堂のせいでしょうか、優美で静かなたたずまいを魅せています。そして、法隆寺の東院伽藍のさらに奥なので、修学旅行などの団体客もほとんど訪れないため、本堂の中で正座して菩薩に向き合っていると、鳥のさえずりや虫の音が聴こえてきます。

現在まで10回以上は拝観していますが、そのなかには、菩薩像を見ながら閉館まで居眠りをしていたこともありました。すでに35年前の話です。汚い身なりの学生だったにもかかわらず、お寺のかたが優しくお話をしてくださったと記憶しております。今思えば、とてもふとどき者で大変迷惑な拝観者だったと思います。今でも当時を振り返ると顔から火が出る思いです。

その後、久しぶりに拝観したときには、仏像が安置されていた部屋が、もっとずっとせまかった過去の印象を話をすると、そのように話される方が私以外にもいるとのことでした。その当時の心持によって、同じ建物のにもかかわらず、そのように感じることがあるのでしょう。子どものとき大きく感じた建物が久しぶりに行くと小さく感じるように、人間の感じ方は危ういものです。まあ、そのときどきの感性が楽しいのかもしれません。

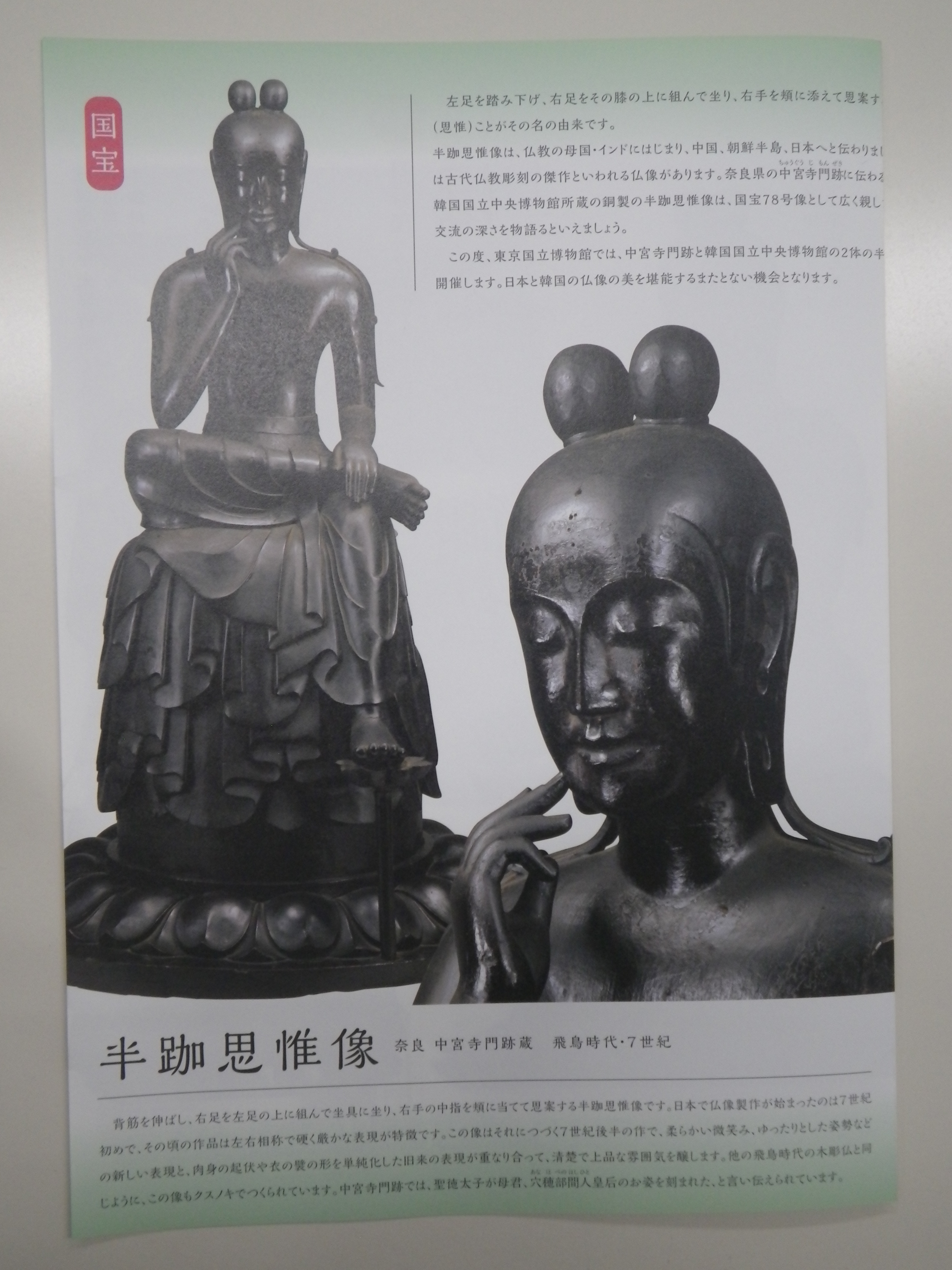

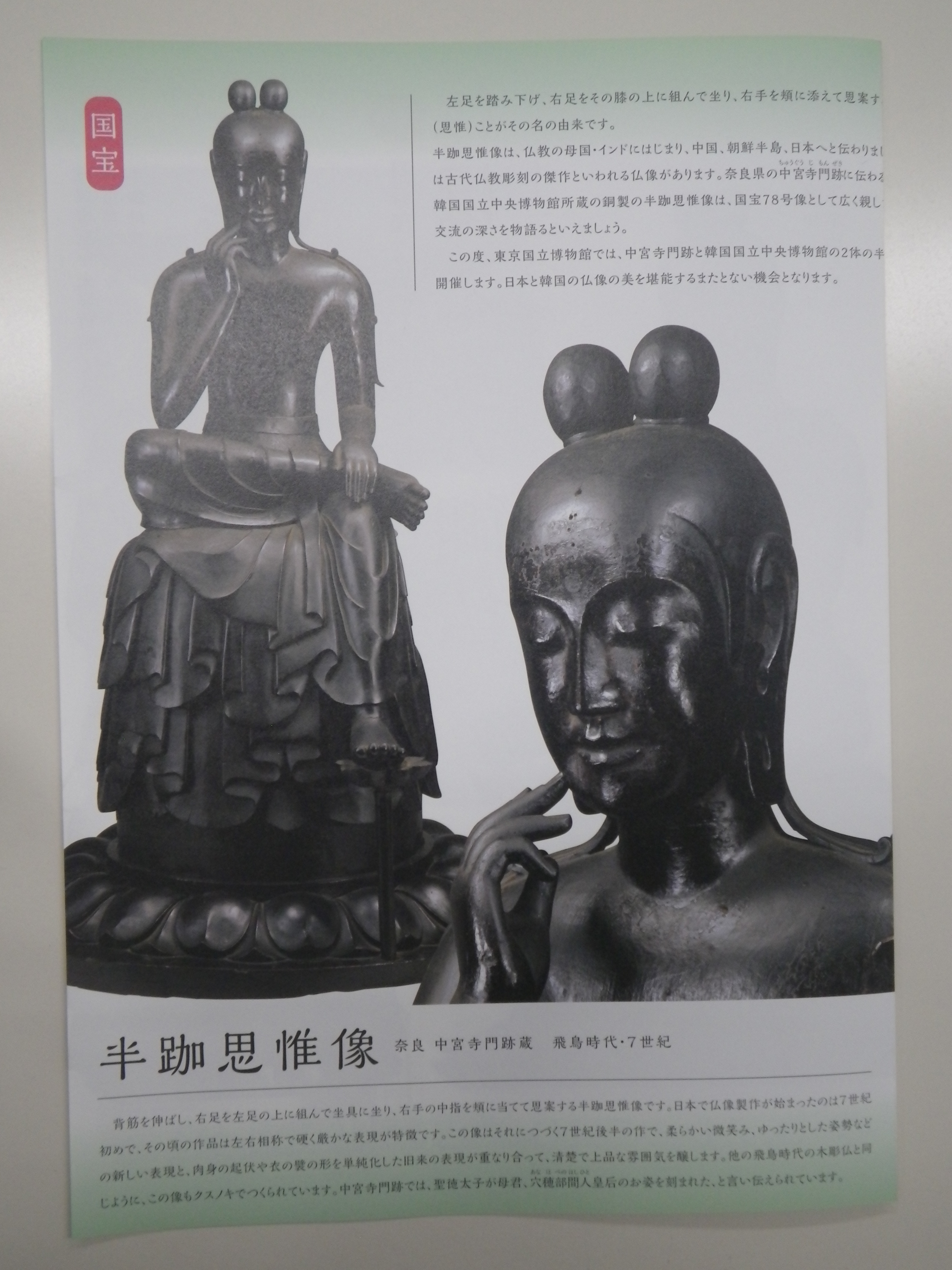

本来、仏像は信仰の対象であり、美術工芸品として拝観するのは罰当たりかもしれません。しかし、中宮寺の半跏思惟像は、気高く気品に満ちたお姿と、身体のラインからほとばしる妖艶さの相反する姿に引き込まれます。

片方の指を頬によせて、片足を踏み下げるポーズは、身体のラインに変化をもたらせ、さらに衣の襞に流れるような美しさを与えています。飛鳥奈良時代の仏像は、形式的な表現が多く、ある意味パターン化されていますが、半跏思惟像には、自由でいて新鮮で、ほとばしる生命力を感じます。

安置されている場所は、壁を背に仏壇状の入り隅空間に納められているため、側面や背面を観ることはできません。しかし、鎌倉の東慶寺水月観音の時もそうでしたが、菩薩をじっと見つめていると、正面の美しさだけでは満足できなくなります。人間はなんてわがままなのでしょうか。背面や側面の見ることのできない部分対しての欲求はつのるばかりした。

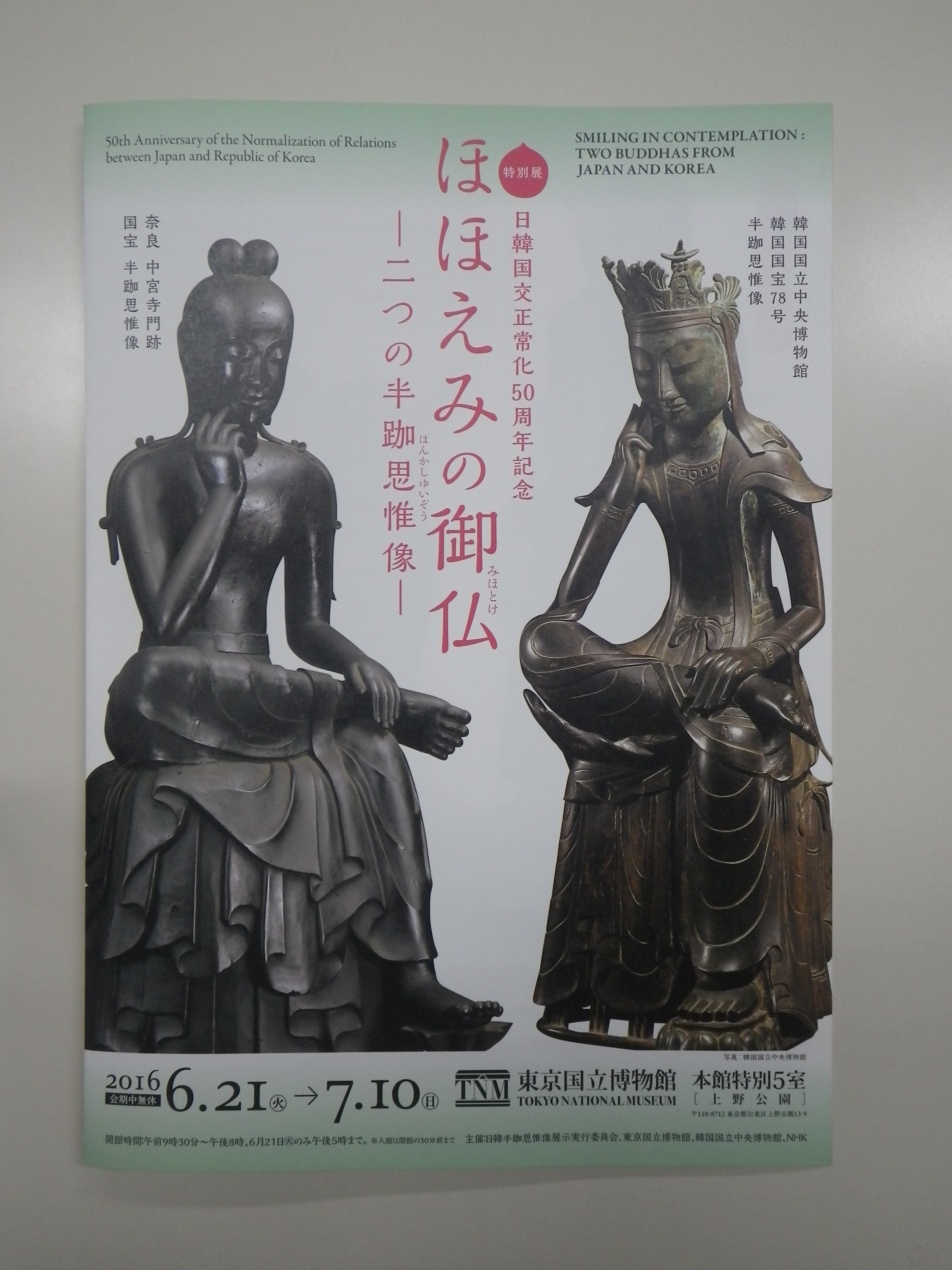

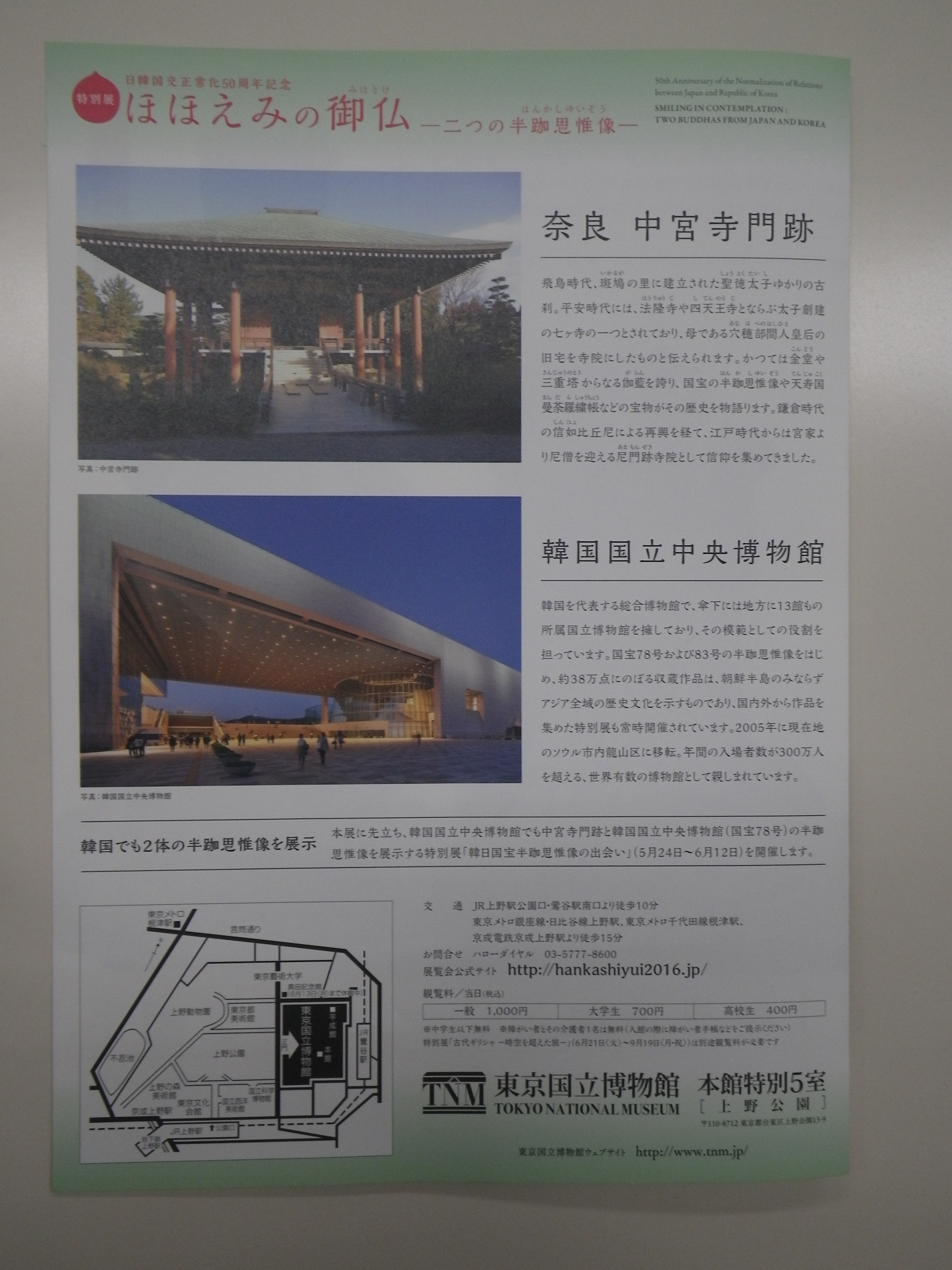

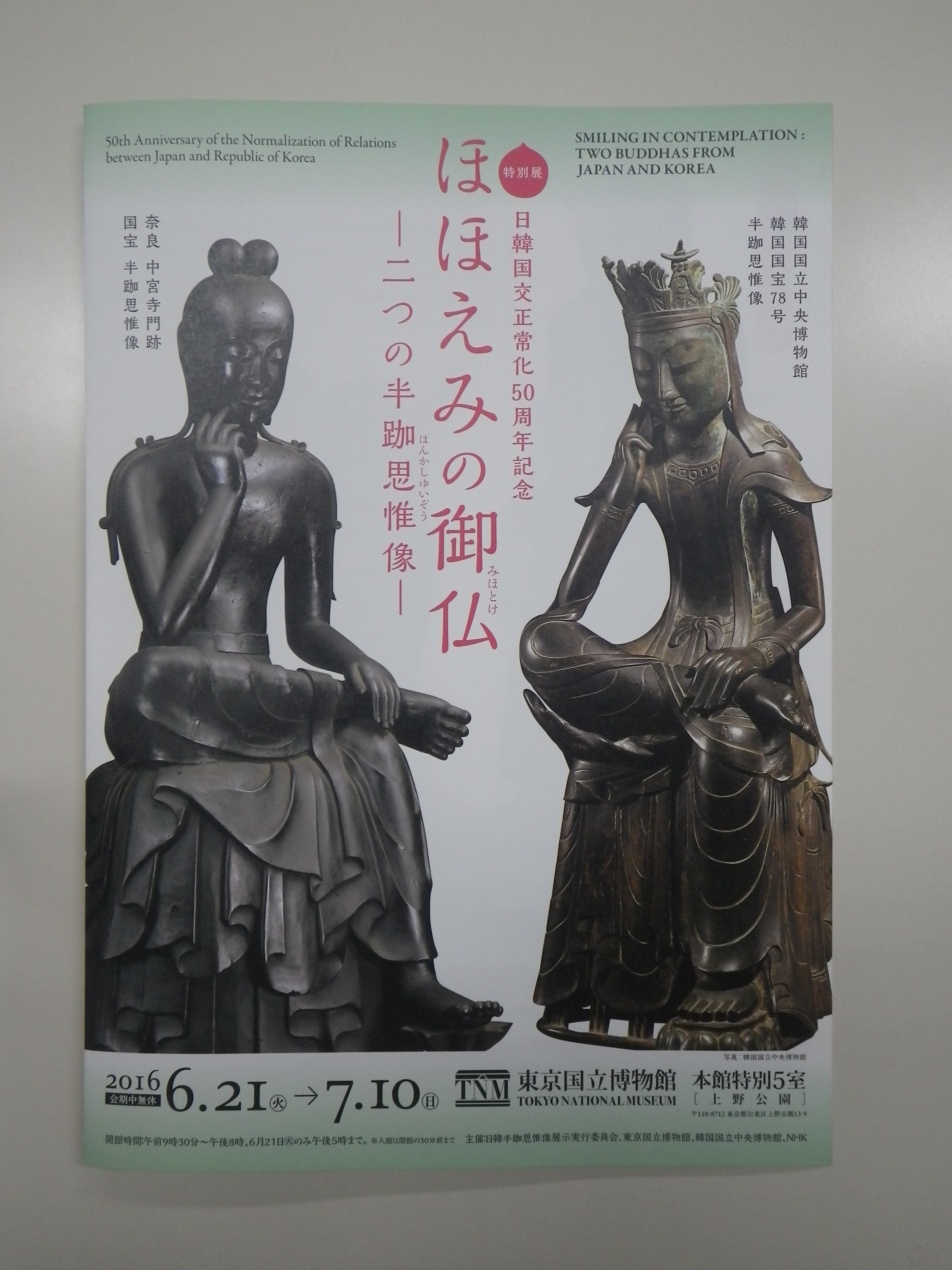

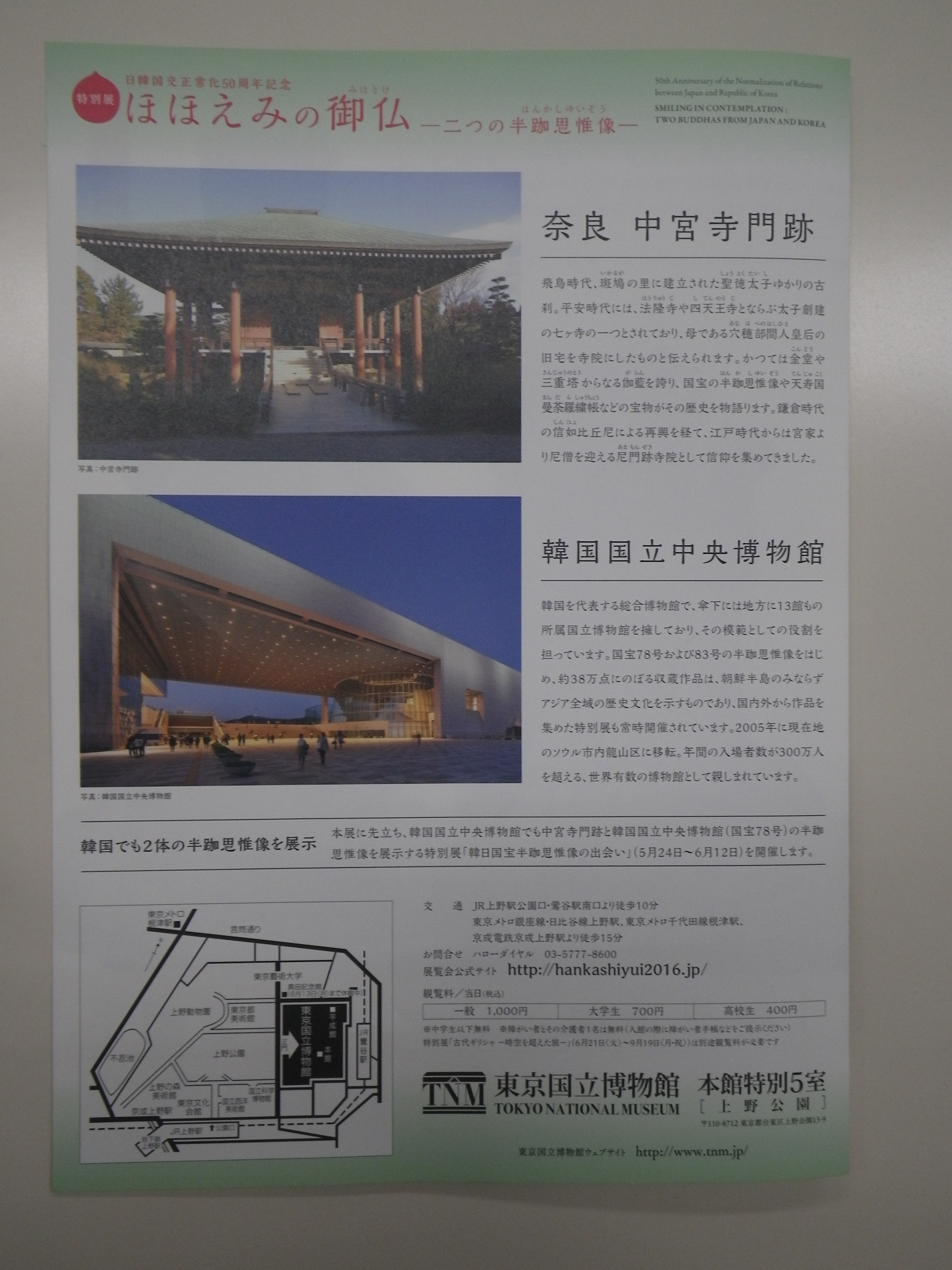

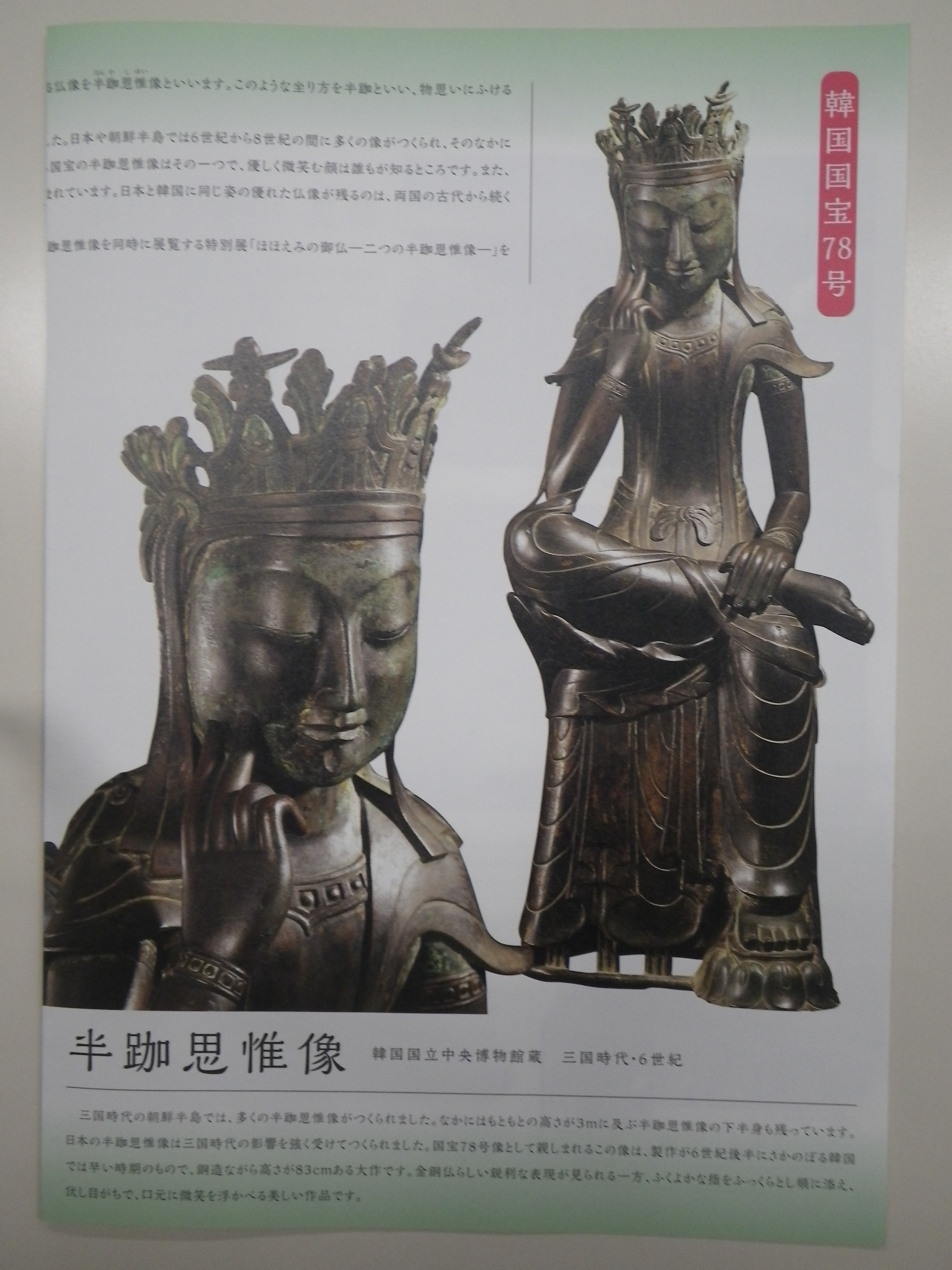

しかし、30年過ぎた今、全周を拝観することが叶いました。それは、東京国立博物館で行われていた(2016年6月21日から7月10日)「ほほえみの御仏」二つの半跏思惟像展です。日本と韓国のそれぞれの国宝である半跏思惟像を同じ部屋に展示するという画期的な企画です。

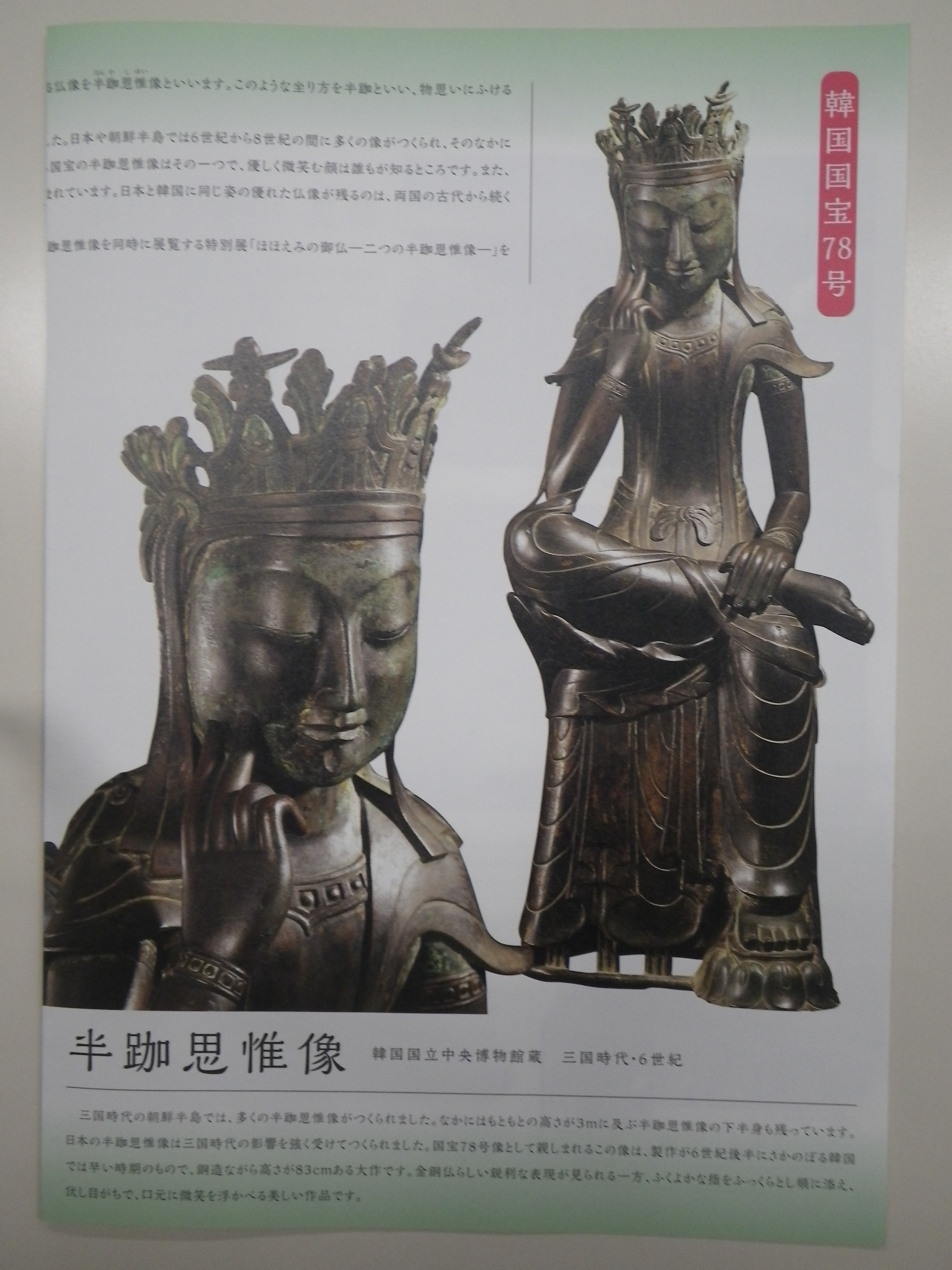

木造と金銅仏の二つの御仏を、贅沢にも、それこそ隅から隅まで全周を何時間もかけて拝観させていただきました。どちらもとても美しい仏像でした。韓国の御仏は、金銅仏でありながら思惟ポーズの指がとても柔らかく、ふくよかで体温を持っている仏像に感じました。日韓の仏像が二つ並ぶ姿に、ぜひ両国が融和し、一緒に平和な未来を築ければいいと強く祈りました。

さて、中宮寺の菩薩ですが、吸い込まれるように、どこまでも深い黒い色の漆で表面を塗られた木造の仏像です。黒い肌は吸い付くようなきめの細かい肌で、一見すると、金銅仏のような表面の滑らかさがあります。肌から発せられるその黒い光は、金属的な表面の反射とは明らかに違う、生きている身体から発せられる優しい光を感じます。背中のラインは、腰にかけてなだらかにくびれ、可憐で消え入りそうな曲線は、今にも動き出し立ち上がりそうです。

普段は見ることのできない側面から表面を見ると、確かに寄木で造られていました。寄木の隙間から、向こう側の光が見えてきます。

さらに、お身体の表面には、若干の着色や装飾品を貼り付けるための痕跡があり、着色され装飾された仏像だった様子がうかがえます。

卵形の面長なお顔には、彫りの浅い目もとがあり、優しく見守っている母の姿を感じます。頭には二つのもとどりを可愛らしくのせています。さらに髪は肩から腕に沿って滑らかに垂れています。特に、右の細い二の腕に乗っていた長い髪は、途中からはずれ、可憐にさらさらと垂れ下がります。その髪は、法隆寺の釈迦三尊のように、わらび状の巻き毛になっていますがとても自然です。

裳懸けの流れも自然で、たくし上げられた衣のひだや、指の置き方、そして指のふくよかさは、写実的でむしろ現代風です。私の目には生身の女性のように感じました。

ついに30年の間、妄想していた背面を観る事ができました。

とにかく美しいです。すみません言葉に尽くせません・・・。

ぜひ一生に一度、実物を拝観してほしい仏像です。

拝観してほしいといえば、宮城県東北歴史博物館において「アンコールワットへのみち」と題した特別展が開催されています。とても興味深い石造彫像が多数展示されています。ぜひご覧ください。

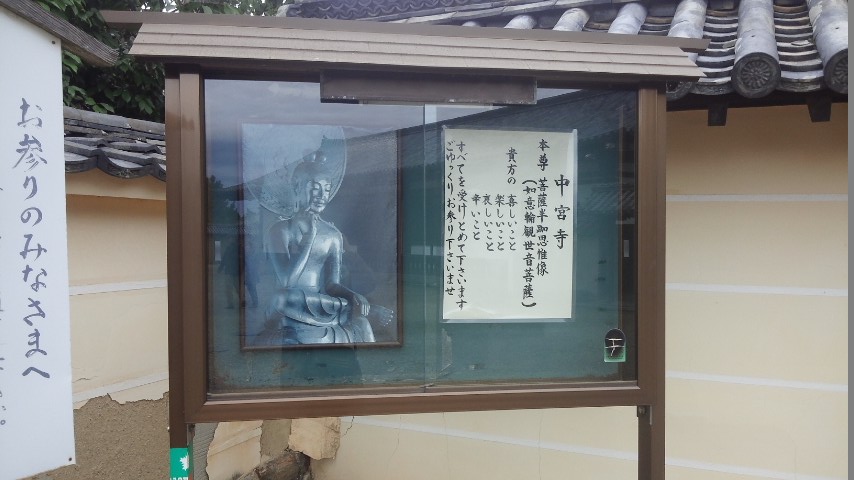

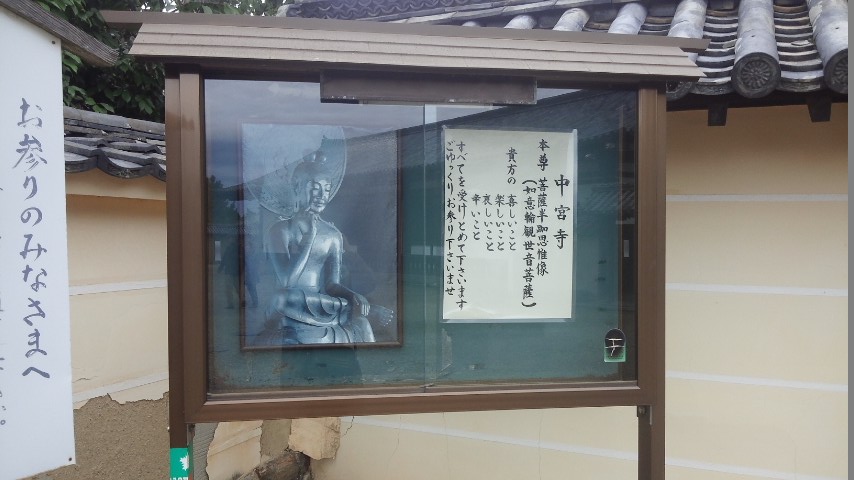

中宮寺入り口

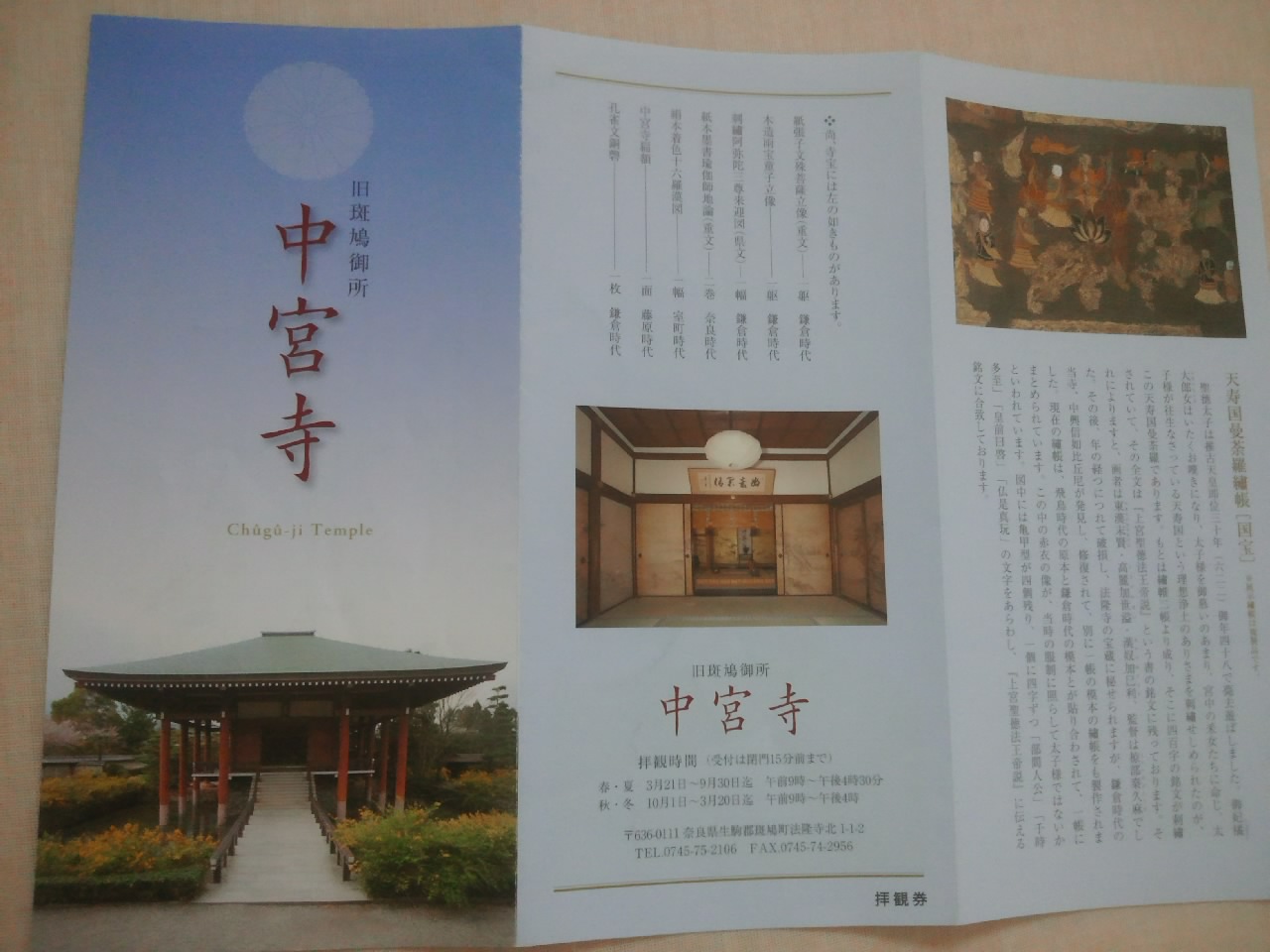

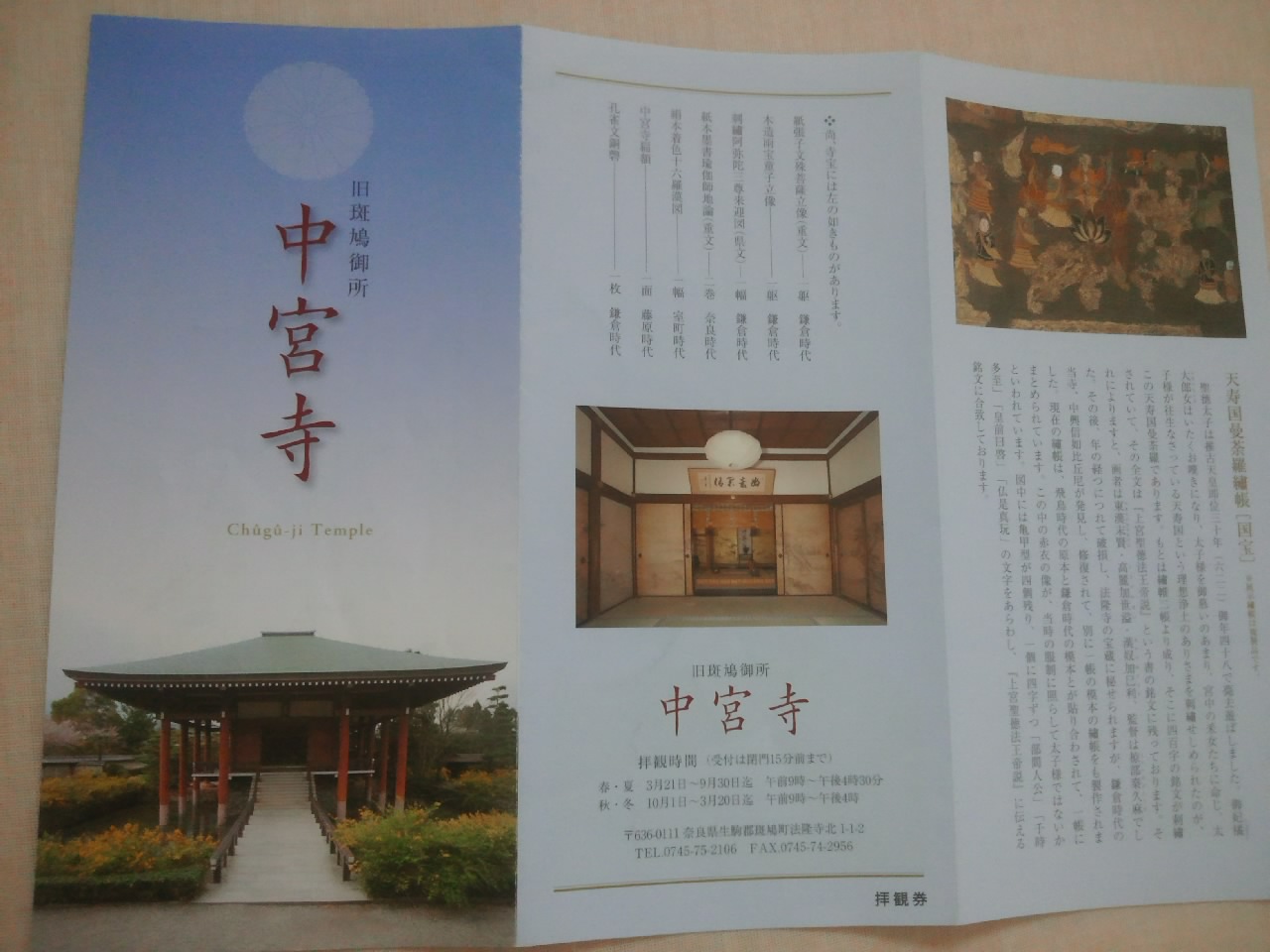

中宮寺パンフ1

中宮寺パンフ1

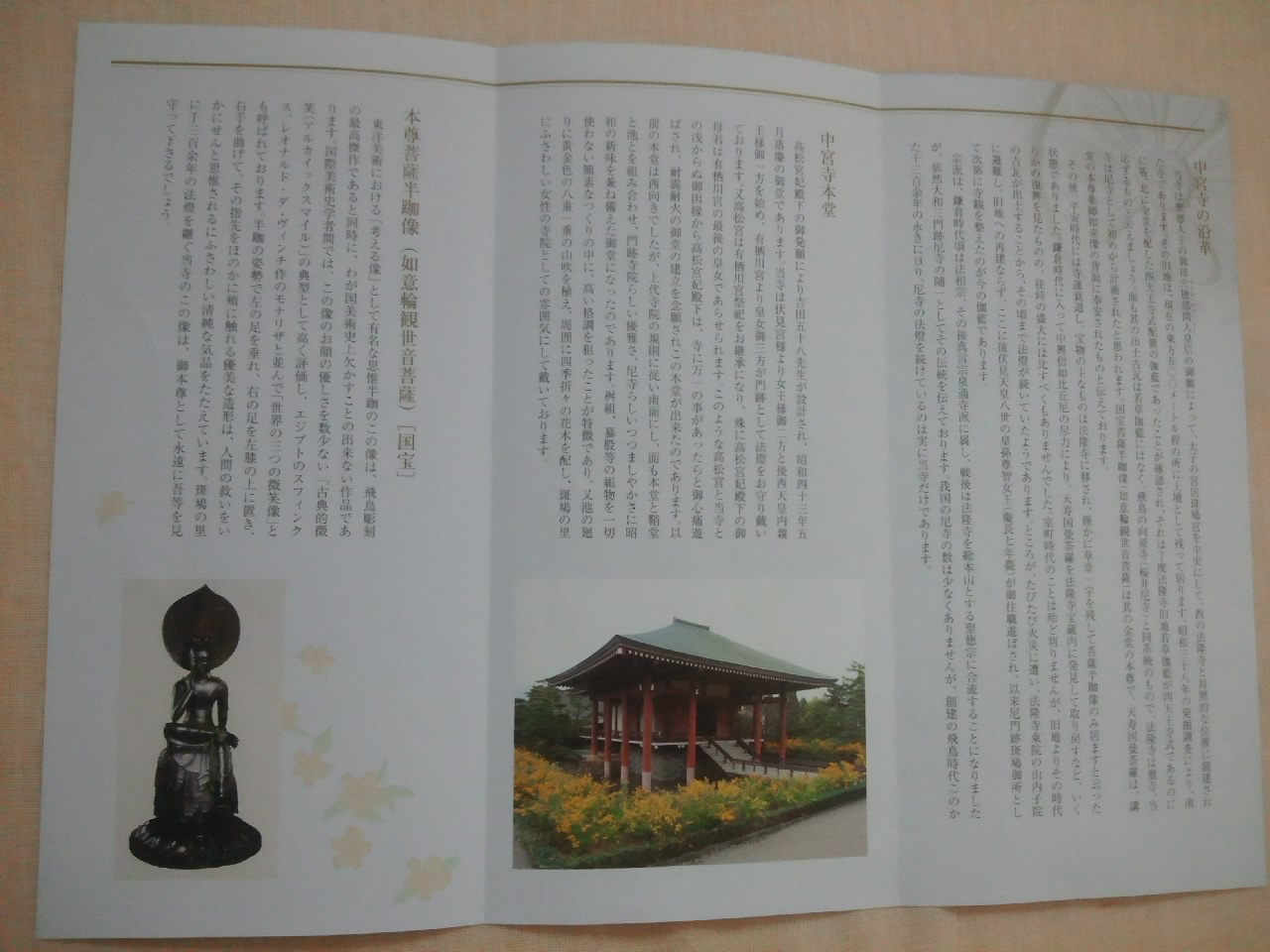

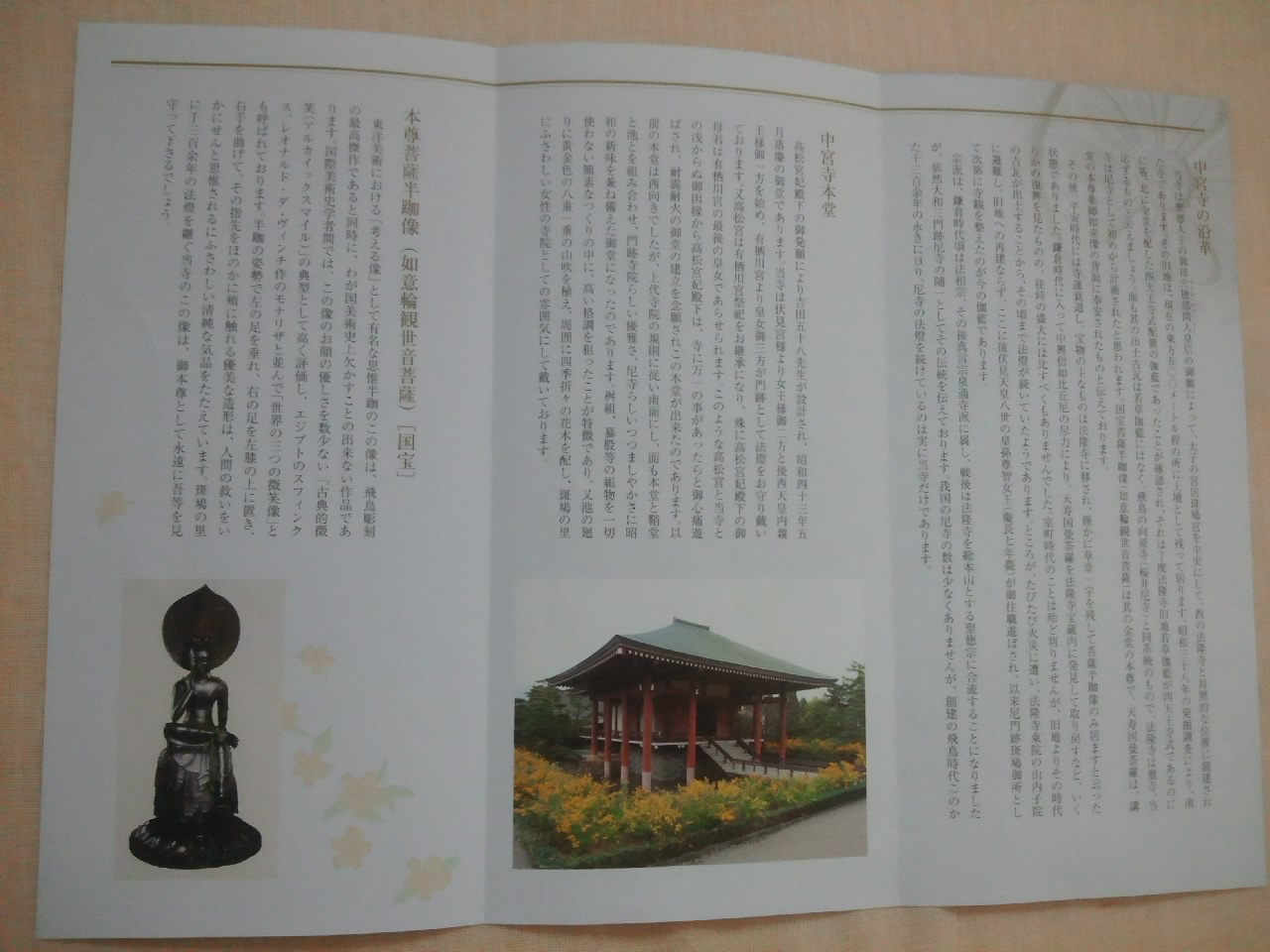

中宮寺パンフ2

中宮寺パンフ2

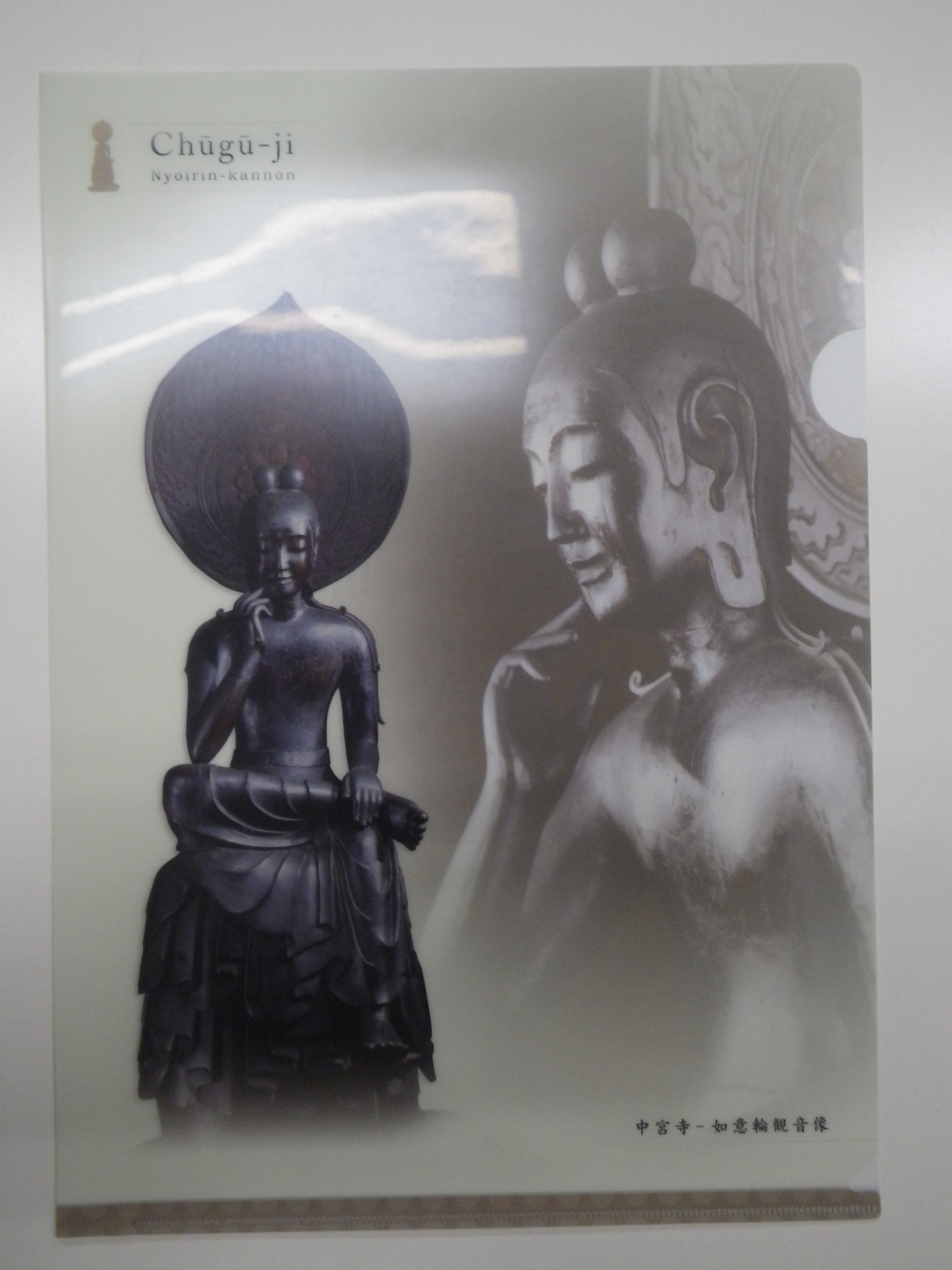

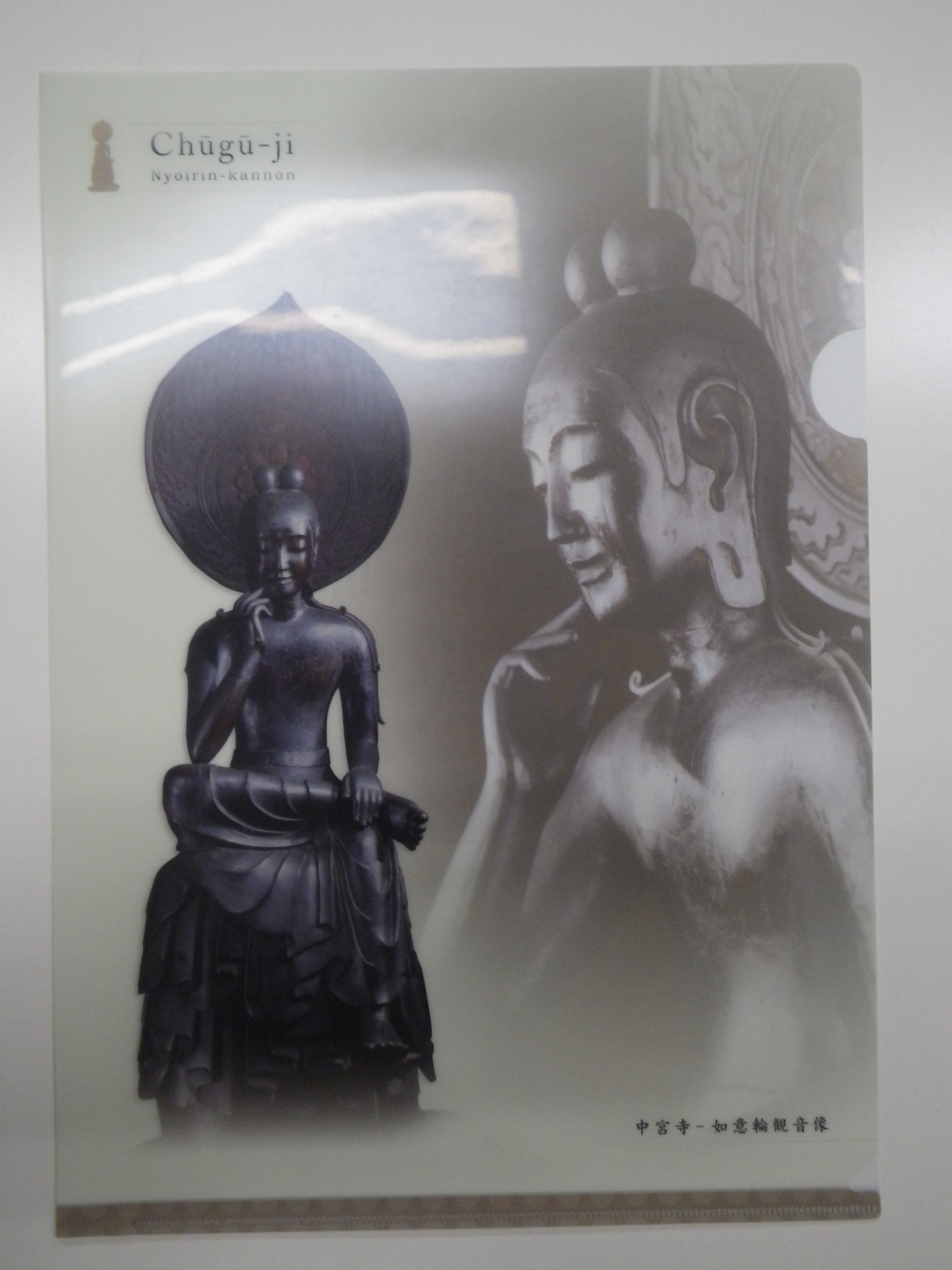

中宮寺クリアファイル

中宮寺クリアファイル

ほほえみの御仏パンフ1

ほほえみの御仏パンフ1

ほほえみの御仏パンフ2

ほほえみの御仏パンフ2

ほほえみの御仏パンフ3

ほほえみの御仏パンフ3

ほほえみの御仏パンフ4

ほほえみの御仏パンフ4

斑鳩の風景(法起寺)

斑鳩の風景(法起寺)